Vol.63:校長の心得

私は、小学校教員を16年間勤めた後、東京都教育委員会や東村山市教育委員会、東京都立教育研究所や東京都立多摩教育研究所に寄り道をしていたので、校長としては東村山市と台東区でわずか7年の経験しかありません。

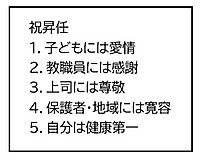

その間に、私が、密かに「校長の心得」としていたことは、次の事柄でした。

〇子どもには愛情

学校・教師の本務は、子どもをよりよく育てることです。その根本にはどの子にも注ぐ「愛情」が不可欠です。

〇教職員には感謝

教職員には、さまざまな人がいますが、校長は、それらに代わって仕事をすることはできません。したがって、感謝の心をもって、指導・助言する必要があります。

〇上司には感謝

上司(教育長や指導課長、先輩校長、その他人生のさまざまな先輩)は、尊敬に値する存在で、学び取ることはたくさんあります。尊敬できないという特別な場合も反面教師として指導・助言してくれているのです。

〇保護者・地域には寛容

とかく、保護者・地域は批判・クレーム、無理な要求を突きつけると思い込み「困った存在」と捉えがちですが、寛容な態度で接することによって、学校経営(学校運営や教育活動)の改善・工夫のヒントを与えてくれる存在と見ることも可能です。

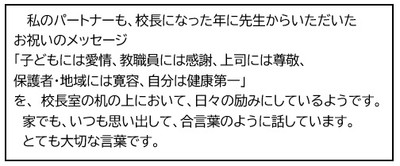

公立小学校のUM校長先生からこの夏、「私は、新任校長のとき、先生からいただいた言葉を、今も、校長室の机上に置いて、学校経営の糧としています」と、メールをいただきました。

そして、次のような私の金釘流の葉書の画像が添付されていました。

ずっと前(一般財団法人教育調査研究所に勤務していた頃)のことだったので、すっかり忘れていました。私の一言が、わずかでも役立っていることを嬉しく思いました。

ところが、その後、小学校の教員時代に担任した教え子(現在は50代の大人、目の不自由な人のために朗読の録音や、朗読読書会のボランティア活動に活躍中)から次のようなメールをいただきました。

少しでも気にとめていただき、役立っているとすれば、望外の喜びです。

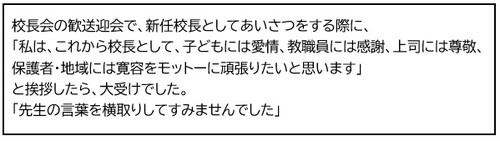

不思議なことは続くものです。校長時代に同じ学校に勤務していた先生が、新任校長になりました。

と、手紙をいただきました。

「いえいえ、それでいいのです。先生の学校経営でそれを実現してください」と、返事を書きました。

教育調査研究所研究部長 小島 宏