vol.65:白井俊氏の著書や発言の趣旨を概観する ―「探究」と「総合的な学習の時間」の関連を中心に―

1 『世界の教育はどこに向かうか―能力・探究・ウェルビーイング―』の書評

『教育展望』2025年5月号の「展望らいぶらりぃ」欄に『世界の教育はどこに向かうか―能力・探究・ウェルビーイング―』(白井俊著、中公新書、2025年2月刊)の書評を書かせていただいた。

紹介したい課題は多岐にわたっていたが、白井氏の前著『OECD Education 2030プロジェクトが描く教育の未来』(ミネルバ書房、2020年)では論及が少なかったが、今後大きな議論を呼びそうな「探究」に焦点を当てて紹介した。

それでも字数の制約から書きたいことを十分に書けなかったので、この「まなびの小径」のコーナーを借りて、補足せていただく。

このコーナーで補足したい部分を、まず「展望らいぶらりぃ」への寄稿から抜粋する。

第四章「「探究」の再検討」では、まず、日本で「探究ブーム」的状況になっていることについて、「従来の教育に漂う閉塞感を打ち破ってくれるような期待感」といった文言を交えながら、現行の学習指導要領における「探究」重視や、それに反応した大学入試の変化などを例に挙げて説明している。

その一方で、「探究」と取り組んでいる当事者の意識や、「総合的な学習の時間」で展開されている事例には、本来の「探究」のあるべき姿とズレがあることを白井氏は問題視する。例えば、各教科で「習得・活用」を行い、「探究」は総合的な学習の時間で、という二項対立的な理解が広がっているが、「諸外国ではむしろ、教科においても積極的に探究すべき、という考えが示されている」と述べて、その考えに同調している。

最初に、「探究」に焦点をあてたもう一つの理由も述べておきたい。

これまで9年間、ESD大賞を2回も受賞した杉並区立西田小学校の授業実践と学校運営に関わってきた。その過程で、「探究的な学び」の継続が、きっちりと自分の考えをまとめて発言するといった「生きて働く力」に結びつくものであることを、自分自身で確認してきた。したがって、「探究的な学び」がこれからの学校教育で中核的な重要性をもつものであることを確信している。

さらに追加していえば、「探究的な学び」の過程で、保護者や地域の方々といった学外の大人と対話する機会を設けたことが、子どもたちの成長を着実なものにしてきたと実感しているので、学外の大人の関与が、「探究的な学び」を質の高いものにする肝であるとも強調しておきたい。

2 「探究ブーム」は本当か?

『世界の教育はどこに向かうか―能力・探究・ウェルビーイング―』(以下、本著という)の第四章の最初の小見出しは「「探究ブーム」の陰で」となっており、現在すでに「探究ブーム」となっていることを前提とした議論が進められている。

確かに、現行の学習指導要領では、特に高校で「〇〇探究」という科目がいくつも並び、「探究」を重視した記述が多い。この「探究」重視の効果と思われるのだが、実際に「この2、3年で高校の授業が大きく変わってきた」という声があちこちから聞こえてくる。

すでに8年ほど前になるが、学習指導要領の2017年度改訂前に、当時文科省初等中等教育局の教育課程課長であった合田哲雄氏が、学習院大学の教育学研究会で講演をされた。その際に「今度の学習指導要領改訂のターゲットは高等学校改革です」と語っていたが、合田氏の目論見通り、高校教育が変わりつつある。ただ、小中学校における「総合的な学習の時間」で探究的な学びを経験した層が高校に入学するようになったことで、顕著な変化が生じている、という側面もありそうである。

「探究ブーム」をもたらしている重要な要素として、本著の「はじめに」では、近年の大学入試の変化もあげている。白井氏が共著者に名を連ねた『探究モードへの挑戦』(田村学・佐藤真久編著、人言洞、2022年9月)所収の「OECDにおける「探究」の考え方」という論考では、入試改革が進んでいる5つの国立大学の実名を列挙するとともに、注において、お茶の水大学の新フンボルト入試が、従来型の入試では測定されなかった探求力を含むいくつかの側面を見極めようとしている、と紹介している。

しかし、日本全体の学校を見渡した場合、本当に「探究ブーム」といえる状況になっているのだろうか。中高より一足前に「総合的な学習の時間」を軌道に乗せた小学校での「探究的な学び」が、その後も順調に進展しているか、というと、そうは感じれない。コロナウイルスの感染拡大による長期休校の遅れを取り戻すべく、知識注入型の授業が復活してきているとの話は、小学校関係者からたびたび聞いている。

また、知識注入型授業の復活と「小学校教員採用試験の低倍率⇒小学校新任教員の力量低下」が連動している懸念も払しょくできない。大学のセンター試験を頂点とする日本の上級学校への進学制度が、基本的に教科に関する知識を問う問題で構成されおり、そのことが「探究的な学び」の普及の足枷になっているとも思っている。

いずれにせよ、「探究ブーム」と言える要素はあれこれと見られるが、「探究的な学び」が日本の学校教育全体に浸透する動きに至っているか、というと、「うーん?そこまでは」と言わざるを得ない。一部の学校では確かに活発に展開されているが、そうでない学校の方がむしろ多い。「探究的な学び」の導入の有無が、逆に学校間格差を拡大する要素となっているのではないか、誰もが「「探究ブーム」は本物だ」と実感できるレベルに引き上げるには、さらに工夫が必要なのではないか、と感じている。

では、どうすれば「探究的な学び」が日本の学校教育全体に浸透するようになるのだろうか。

冒頭で述べた「大人との対話の機会」のような、何か一つのことから手をつけることからはじめても、多少の効果はある。しかし、いろいろな要素を組み合わせて最適な条件を作り出す構成要素の一つ一つを確認し、それらの相互関係を探索したうえで、それをどう具体化していくか、を考える必要がありそうである。

3 「方法論」としての「探究的な学習」に対する理解

本著の第四章「「探究」の再検討」における白井氏の重要な問題提起の一つは、「そもそも探究が何かということについて、共通理解はあるのだろうか」(p.ⅳ)である。

日本の学校教育における探究の理解は多義的であって、「探究」に力を入れている学校の生徒に「探究」をどう捉えているかを聞いた結果、①教科横断的な学習、②解が一つでない(オープンエンドな)学習、③実社会・実生活上の問題を扱う学習、④自分で課題を設定する学習、の4つの類型に収斂していった、という(p.139)。

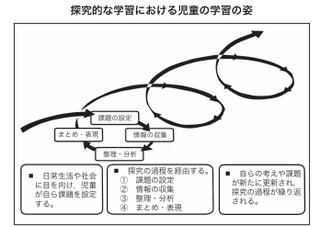

それに対し、文科省の『学習指導要領解説 総合的な学習の時間編』での探究についての説明は、以下の図に示されているように、①課題の設定→②情報の収集→③整理・分析→④まとめ・表現、という一連の学習過程に焦点を当てており、ギャップがある。

図1 探究的な学習の循環過程

『学習指導要領解説 総合的な学習の時間』(文科省2007 年)より

白井氏は、この点について、「子供たちの「探究」の理解が、「教科横断的」や「実生活・実社会との関連性」など、探究の題材やテーマに着目した捉え方」だったのに対して、文科省は、「探究のプロセスが回っているかどうか、(中略)「子供たちが、探究の方法論を身につけているか」という点を重視し」ており、「探究をこのような方法論として捉える考え方は、国際的にはより一般的なようだ」と述べている(p.140)。

「探究」ないし「科学的探究」は、学問を精緻なものにするうえでの有用な方法論であって、教科の学習においても「探究的な学び」をもっと取り入れるべきである、という点はもちろん同意する。

ただ、子どもたちが「教科横断的」や「実生活・実社会との関連性」という「題材やテーマ」に着目していることについては、「探究的な学び」の本来の姿と違っているということとは別に、その意味をもう少し探ってみる必要があると思う。

ややスパンの長い歴史を振り返って、科学や学問を発展させるためにどのような手法が取り入れられてきたのか、そして、約150 年前に公教育制度が誕生した際に、当時の科学や学問の特色が公教育制度にどのような影響を与え、それまでの伝統的な次世代育成のシステムとどう違っていたのか、といったことにも目を向けてみるべきではないかということである。

そのような視点から子どもたちが「教科横断的」や「実生活・実社会との関連性」に注目する理由をたどってみたらどう見えてくるか、について次に述べる。

4.科学や学問の発展・地域社会・近代公教育制度の相互関係

科学や学問の発展の歴史をやや長期的なスパンでたどると、太古の人類は、さまざまな自然現象を超越者の作為や超自然的な作用によるものと捉えていた。そう思わせる遺物や神話はたくさんある。そうではなく、科学的に捉える傾向が顕著に現れるのは、ギリシャ文明以降である。ヨーロッパでは、その後中世に、さまざまな現象に再び神を介在させて理解する逆行現象が生じたが、ルネサンス期になると科学的思考が復活し、その後、今日にまで至る科学や学問の興隆へと導いている。

ルネサンス期以降の科学や学問の進め方を特徴づけるものの一つは、科学や学問の領域を次々と分割して、それぞれの領域ごとに研究を深めていく方法であった。この分割化は効率という点で優れていた。

もう一点、特に自然科学の分野では、抽象化が進んでいった。例えば数学を例にとると、かつての「読み書き算盤」の「算盤」に象徴されるような具体的な事物との関係が希薄になっていき、抽象度の高い領域を拡大させていった。これら分割による効率化と抽象化によって、科学や学問は急速に進展した。

一方、国家に奉仕する人材を大量に効率的に育てることを目的として19世紀後半以降に誕生した近代公教育制度は、当時、著しい発展を遂げつつあった科学や学問を主軸とした「教科」に分割して教えるという選択を行った。学問の領域に対応した「教科」を基本に据える必然性はなかったのではないかと思うが、公教育も効率化を求めていたので相性がよかったのであろう。

その際に科学や学問の抽象化の進んだ部分も公教育に一緒に取り入れていった。19世紀末から20世紀初頭に、J.デューイらが、抽象的な事柄ではなく、子どもたちの日常生活での体験や経験を重視することこそ重要と主張し、そのような実践の普及を図った。

しかし、多くの国々の学校教育のカリキュラムでは、日常生活での体験や経験よりも、科学や学問の領域に対応した教科学習を中心に据えたものが維持された。

近代公教育制度においては、習得すべき多くの知識に対応するために、知識の注入量を徐々に増やす学年別クラス編成を導入し、教科ごと学年ごとの教科書も整えていった。日本では、中等教育段階以降については、教科ごとの教員養成も進めていった。

このような学校教育は、それまでの伝統的な次世代育成という意味での教育とはさまざまな点で異なっていた。農村部では、日々の生活や生産活動に関わる過程で、子どもたちは年輩者からさまざまなことを教えられ、まさに「生きる力」を授けられていた。商いが重要性を増した都市的集落では、「読み書き算盤」も子どもたちのその後の生活に密接に関わるものであった。地域社会における伝統的な教育は、教科に分けられることもなく、抽象的な概念が入ってくることも少なかった。

前述の白井氏の指摘は、「総合的な学習の時間」の導入とともに「探究」が強調されたため、子どもたちは「総合的な学習の時間」の「探究的な学び」とは別の側面である「教科横断的」な学びや、「実生活・実社会との関連性」のある学びを「探究」と受け取った、と解釈できそうである。

しかし、そのことは、「探究」の本筋からずれているかもしれないが、好ましい側面と捉えてよいのではないか、と筆者は考えている。「教科横断的」な学びや、「実生活・実社会との関連性」のある学びが、伝統的な地域社会における次世代育成の根底にあったことに思いを馳せると、そして、2015年の中教審の「学校と地域の連携・協働」答申への流れを考えると、それまでの学校教育が、地域社会から懸け離れてしまっていたことこそ問題とすべきではないか、という思いが強い。

白井氏は、「探究型学習(IBL : Inquiry-based Learning)」と類似のものと理解されている感のある言葉として、「アクティブ・ラーニング(active learning)」、「教科横断的な学び(interdisciplinary learning)」とともに、「真正の学び(authentic learning)」を列記している(p.137)。「真正の学び」に対する理解自身にもばらつきがあるが、日常生活等の具体的な場面に即した学習方法として、その意義を強調する教育学者も多い。

学校教育における教科が、科学や学問の進展に伴う抽象化を受け入れた教科中心の教育課程が、抽象的な概念を十分に咀嚼できない多く子どもたちを学びから離脱させている面もありそうに思う。抽象的な概念を頭の中で描くことには、脳の発達を促すといった意味ももちろんある。しかし、多くの学習者にとっては、「実生活・実社会との関連性」のある、具体的な場面に即した学習の方がとっつきやすいはずである。

地域社会との関わりという点で、最後に少し補足しておきたい。

公教育の場として作られた学校は、基本的には、地域を校区として設置されていった。しかし、地域社会との間には壁があって、運動会のような行事以外では、地域住民が気楽に立ち入れるものではなかった。国民国家という地域社会よりも大きな枠組みに人々を組み込むための装置として学校が設置されていたからである。

このような地域社会と隔絶した公教育制度が大きく方向を変えるきっかけとなったのが、「総合的な学習の時間」の導入であった。「総合的な学習の時間」についての学習指導要領の記述には、「地域や学校,児童の実態等に応じて」「地域や学校の特色に応じた課題」「地域の人々の協力も得つつ」「地域の教材や学習環境の積極的な活用」というように地域社会との深い関わりを求めるものであった。

そのような「総合的な学習の時間」での学習方法として「探究的な学習」が強調されたため、「探究的な学習」で子どもたちが「教科横断的」や「実生活・実社会との関連性」を思い浮かべるのは、自然の成り行きであった。そして、このような子どもたちの志向や関心は、未来社会の学校教育の在るべき姿を考えると、「自然の成り行き」という以上に、大きな意味をもつものと筆者は考えている。

(学習院大学名誉教授 諏訪哲郎)