Vol.41:オーガニック給食へのうねり

全国オーガニック給食フォーラム

無農薬で栽培された農産物を食材とする学校給食、すなわち「オーガニック給食」が、今、大きなうねりとして全国に広がろうとしている。

2022年10月26日午後、なかのZEROの大ホールで、「全国オーガニック給食フォーラム」が開催された。30代、40代の子育て世代と思われる女性を中心に、1階席(1014席)がほぼ満席。コロナもどこ吹く風の密状態で、ネット配信の視聴者も960人に達していた。冒頭に壇上で紹介されたオーガニック給食を実施している自治体の首長も、20数人(ネット参加を加えると30人以上)に及んでいた。

フランスや韓国の事例紹介に続いて、農水省、文科省の担当者からのオーガニック給食に関わる政策の説明もなされた。各セッションで、登壇者から力強いメッセージが発せられると盛大な拍手が巻き起こった。給食の有機農産物化に対する風向きの変化を感じさせるフォーラムであった。

周到に準備されたフォーラムであったことは、当日配布された約40ページからなるカラフルな資料集からも伺えた。大事な事柄がスゥーっと目に入ってくる紙面構成で、例えば、「オーガニック給食 基本資料」には、給食のオーガニック化に伴って生じる、①安定供給、②調理現場負担、③予算といった課題を、オーガニック給食先進自治体がどのように解決していったかが簡明に紹介されている。

「全国の水田の2%を有機にすれば、全国で100%有機米給食が可能」、あるいは「野菜が泥付き!」「サイズが揃っていない」といった小見出しに出会うと、いつの間にか読み始めていて、「なるほど、そうかぁ」と納得させられる。

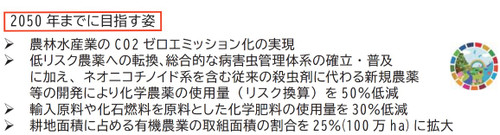

このような「オーガニック給食へのうねり」を引き起こした大きなきっかけは、2021年5月に農水省が発表した「みどりの食料システム戦略」であろう。そこには、「ネオニコチノイド系農薬を含む(中略)化学農薬の使用量を50%削減」とともに「耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を2050年までに25%(百万ha)に拡大」させることが謳われている。

それまでの米国等からの輸入農産物の確保と農薬会社擁護のために、農薬の安全性主張の旗振りをしていた農水省の大きな方針転換が明らかになった。

実は、15年も遡る2006年に、農業生産における環境負荷の低減を目指し、有機農産物の生産・流通・販売の連携促進を促す「有機農業の推進に関する法律」が制定されている。しかし、同法による波及効果は乏しく、有機農業が行われている農地は、全耕作面積の1%内外に低迷し続けてきた。

農水省の「みどりの食料システム戦略」発表には背景がある。

EUは2020年に“Farm to Fork(農場から食卓)”という方針を示し、その中に、2030年までに化学農薬の使用とリスクを半減させ、有機農業実施農地を全農業面積の25%に引き上げるという方針が示されている。

このEUが示した基準が、今後の国際的な農作物取り引きにおける参入資格になりかねない、という危機感が農水省の「みどりの食料システム戦略」の発表を促したと思われる。農水省の「みどりの食料システム戦略」推進の本気度は、その後、2030年までにオーガニック・ビレッジを100自治体に増やすことを予算化していることにも表れている。

図1 みどりの食料システム戦略の概要(上段)と重要部分(下段)

発達障害の増加の背後に食品の農薬汚染発達障害の増加の背後に食品の農薬汚染

しかし、このオーガニック給食のうねりを引き起こしている最大の要因は、発達障害(傾向)の児童生徒の急増と、その背後に子どもたちの食べている食品が農薬に汚染されているという認識の広がりであろう。そして、発達障害の発症と農薬との関連性についての近年の研究の進展も見逃せない。

「発達障害の可能性のある児童生徒数」については、文科省が毎年発表する「通級による指導を受けている児童生徒数」として知られている。急増傾向が顕著で、ほぼ毎年1割増、2020年度は約16万5千人に達している。しかし、実態はさらに深刻で、現場の教員からは、「通級指導を受けることができる枠の制約で、通級指導を受けられていない子どもたちも相当いる」との声も聞かれる。

この「通級による指導を受けている児童生徒数」以外に、特別支援学級在籍者は2009年度から2019年度の10年間に約13万5千人から約27万8千人に倍増している。特別支援学級在籍者に占める「自閉症・情緒障害」の該当者は、2020年度の場合、ほぼ50%で約15万人である。

発達障害(傾向)の児童生徒の急増の背景には、社会的なストレスの増大など、いろいろな要因が複合的に作用していることは間違いないが、近年、食品の農薬汚染が重視されるようになっている。

実は日本を含む東アジア諸国は、農耕地の単位面積当たりの農薬使用量が世界でも突出して多い地域である。湿潤温暖な気候環境のため、害虫や雑草が繁殖しやすいうえ、農業の担い手の高齢化が農薬使用の増加をもたらしている。

特に、作物の内部にまで浸透するネオニコチノイド系殺虫剤は、1993年以降生産・使用が急増し、その後も高止まり状態である。

国内産農産物の農薬汚染が指摘される一方で、小麦、トウモロコシ、大豆などの輸入農産物の農薬汚染も指摘されている。

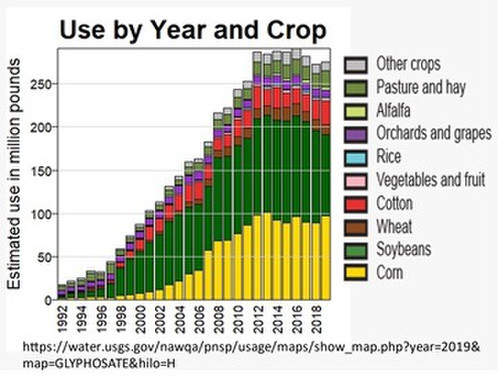

特に、商品名としてはラウンドアップとして知られているグリホサート系除草剤は、遺伝子組み換えによるグリホサート耐性作物が1995年に開発されて以降、特に北米で使用が急増している。ヒトや動物には無害といわれてきたが、そうではないことが明らかになってきている。

図2 合衆国におけるグリホサート系除草剤の使用量の推移

農薬と発達障害の関連を指摘する新しい研究動向農薬と発達障害の関連を指摘する新しい研究動向

農薬を中心とする有害化学物質の危険性については、1960年代にはレイチェル・カーソンが『沈黙の春』で警告を発し、1970年代には日本でも有吉佐和子が『複合汚染』で具体的な事例を多数示している。この当時、有毒性が指摘された有害化学物質の多くは、その後、生産・使用を禁止されたり、使用を限定されたりしてきた。

しかし、例えばEUの大部分で使用が禁止されている有機リン系農薬が日本では今も使われているというように、日本の規制は緩く、世界の趨勢に遅れがちである。

新たに登場した「安全」とされてきた農薬が決して安全でないことも明らかになっている。その事例として、除草剤グリホサートについて簡単に紹介する。

グリホサートは、植物がたんぱく質を合成するシキミ酸経路に作用する酵素の働きを阻害して植物を枯らす農薬である。動物にはシキミ酸経路が存在しないので、人畜無害と宣伝された。しかし、我々の健康に重要な働きをしている腸内細菌のうち、乳酸や酪酸といったシキミ酸経路をもつ善玉菌に悪影響を及ぼすことも明らかになっている。

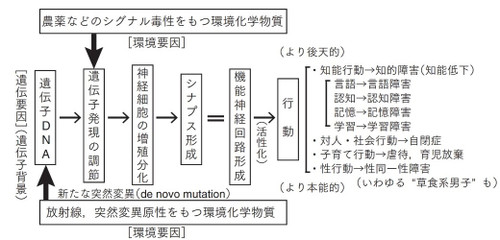

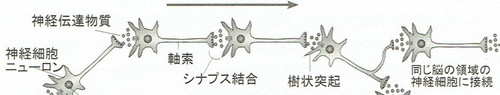

さらに、グリホサート系除草剤のみならず、ネオニコチノイド系殺虫剤などの農薬は、特にヒトの胎児期あるいは乳幼児期には少量の曝露であっても遺伝子発現にさまざまな影響を及ぼすとする研究が近年続々と発表されている。特に、複雑な機能をもつ脳神経回路の形成には、神経細胞や神経細胞間を結合するシナプスが作られる過程で膨大な数の遺伝子発現が関与しており、それらが阻害されるとさまざまな発達障害が発症することになる。

図3 遺伝子発現を介した遺伝(DNA)と環境(農薬など)の相互作用と行動変化及び脳の発達障害などの発達異常(黒田洋一郎:科学 84(2), 234-238, 2014-02より)

図4 神経細胞とシナプス概念図

(黒田洋一郎ら著『発達障害の原因と発症メカニズム』河出書房新社、2020、p.19より)

予防原則という観点からもオーガニック給食の普及を

グリホサート系除草剤やネオニコチノイド系殺虫剤の有害性はそれほど大きなものではないという見方もある。農水省や厚労省が依然としてそれらの農薬を許可しているのは、有害性よりもそれらがもたらす利益が大きいとの判断などが働いているのであろう。

しかし、例えば、2019年に国際婦人科産科連合(FIGO)は、「妊娠中の女性が曝露を受けた化学物質は胎盤を通過し、メチル水銀と同様に胎児に蓄積して長期にわたる後遺症を引き起こす。グリホサートについても、科学的研究が示す可能性のあるリスクに基づいて、「予防原則」を適用して、使用しないことを勧める」という声明を発表している。

農薬についての過去の歴史を振り返ると、一定期間使用された後に有毒性が明確になって、生産・使用が禁止ないし制限される、という繰り返しであった。「予防原則」という観点からも農薬の残留する食品を極力避けるべきであり、特に学校給食のオーガニック化は積極的に推進すべきであろう。

《参考》

遺伝子発現が阻害される代表的なパターンとしてDNAのメチル化がある。DNAを構成するアミノ酸・シトシンの5番目の炭素に結合する水素がメタンに置換されることで、遺伝子発現のスイッチがオンからオフに切り替わるというものである。スイッチがオフになると、予定されたタンパク質合成なされず、正常な細胞組織の形成が行われなくなる。農薬などの環境化学物質が、微量であっても遺伝子発現のスイッチをオンからオフに切り替える指令を発すると考えられている。

【NPO法人八ヶ岳SDGsスクール代表、学習院大学名誉教授 諏訪 哲郎】